Die künstlerische Laufbahn Gerhard Richters (*1932) begann an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Bereits während seiner Ausbildung erhielt der talentierte Student von seinem Lehrer Heinz Lohmar (1900 – 1976) besondere Förderung. Nach dem Studium und während seiner Aspirantenzeit konnte Richter in Dresden einige Aufträge für Wandmalereien ausführen.

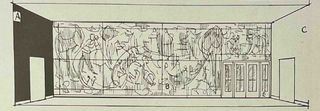

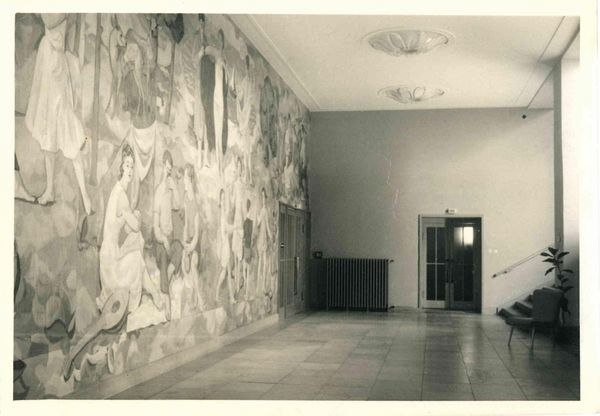

1956 ermöglichten es die Feierlichkeiten zum 750. Stadtjubiläum Dresdens dem Deutschen Hygiene-Museum, eine Reihe von Räumen zu renovieren und neu zu gestalten, die teilweise noch immer von Kriegszerstörungen gezeichnet waren. In diesem Zusammenhang entschieden das Museum und die Kunsthochschule, dass Gerhard Richter als Diplomprüfung ein Wandbild im Treppenhaus-Foyer Süd ausführen sollte. Das Gemälde mit dem Titel „Lebensfreude“ erstreckte sich auf einer Fläche von ca. 60 Quadratmetern über die gesamte Wand.

Für sein monumentales Wandbild entwarf Richter eine Art Sommeridyll, in dem die Hoffnung auf eine glückliche und friedliche Zukunft in der jungen sozialistischen Gesellschaft zum Ausdruck kam. Gleichzeitig zitiert er mit seinen angedeuteten Landschaften und Figurenszenen aber auch Motive aus dem Bilderkosmos der europäischen Kunstgeschichte, mit dem er durch sein Studium vertraut war. Schon das junge Paar ganz links erinnert an traditionelle Darstellungen von Adam und Eva im Paradiesgarten. Die zentrale Badeszene, die 2023/25 teilweise wieder freigelegt wurde, bezieht sich deutlich auf Sandro Botticellis Geburt der Venus. Der männliche Rückenakt in dieser Szene verweist in seiner feinen Technik auf die fundierte Ausbildung, die Richter an der Dresdner Akademie erfahren hat. Unterhalb der Badeszene platzierte er eine Gruppe von vier Tanzenden, die Ähnlichkeiten mit den Gemälden Tanz oder La Bonheur de Vivre von Henri Matisse aufweisen. Als weiteres kunsthistorisches Zitat lässt sich die Gruppe von drei im Gras sitzenden Jugendlichen lesen – hier setzt sich Richter erkennbar mit dem Frühstück im Grünen von Édouard Manet auseinander. Das Elternpaar mit Kind ganz rechts oben erinnert an christliche Darstellungen der Heiligen Familie, die hier jedoch mit den Motiven von Traktor und Fabrikschornstein in die Gegenwart überführt wird. Und die Taube verweist nicht mehr auf den Heiligen Geist, sondern nimmt Bezug auf Pablo Picassos Friedenstaube, für die der Künstler 1955 den Weltfriedenspreis erhielt (Ausführliche kunsthistorische Analysen finden sich in den Texten von Kerstin Küster und Sandra Mühlenberend in der Publikation Gerhard Richter „Lebensfreude“, 1956. Teilfreilegung eines verschwundenen Wandbildes, Deutsches Hygiene-Museum, 2025)

In der Zeitschrift „Farbe und Raum“ von 1956 beschreibt Richter, dass er sich für eine dekorative Raumgestaltung entschieden und dabei auch die farbliche Gestaltung der übrigen Wand- und Deckenflächen des Foyers mit einbezogen habe. Er erläutert in diesem Artikel auch sein Vorgehen. Der künstlerische Entwurf wurde über ein Quadratnetz maßstäblich vergrößert auf die Wand übertragen. Die dazu notwendige Einteilung in verschiedene Flächen lässt sich anhand horizontaler und vertikaler Linien bis heute an der Wand ablesen. Diese Arbeitsweise ermöglichte es Richter, den Entwurf noch beim Malen zu überarbeiten:

»Man arbeitet sozusagen schöpferischer, kann ändern, hinzutun, weglassen wie es dem Raume entspricht und erhält sich eine gewisse Ursprünglichkeit und Frische; …«

Gerhard Richter, 1956

1979 wurde das Treppenhaus-Foyer neu gestaltet und das Wandbild Gerhard Richters vollständig überstrichen. Grundlage dafür war die denkmalpflegerische Einstufung des Museums als bedeutendes Kulturdenkmal. Diese führte zu einer Rückbesinnung auf die ursprüngliche architektonische Konzeption von Wilhelm Kreis, die Hinzufügungen und Veränderungen der Nachkriegszeit standen auf dem Prüfstand. Die Leitung des damaligen Instituts für Denkmalpflege kam zu dem Schluss, dass dem Wandbild Richters „als studentischer Arbeit keine künstlerische Bedeutung“ beizumessen sei und sie darum überstrichen werden könne. Die Museumsleitung ergänzte, dass Richter im Jahr 1961 „außerdem […] Republikflucht“ begangen habe.

Erst 1994 haben sich Mitarbeiterinnen des Museums bei der Recherche zur Sonderausstellung „Körperbilder – Menschenbilder. Malerei, Zeichnung und Plastik aus Sachsen von 1945 bis 1994“ wieder intensiv mit der Geschichte von Gerhard Richters Wandbild beschäftigt. Voruntersuchungen hatten ergeben, dass die Arbeit noch vorhanden war. Einer Anfrage des Museums, das Bild wieder sichtbar zu machen, stimmte Richter 1994 jedoch nicht zu.

Zu einer Freilegung von Teilen des Wandbildes kam es schließlich zwischen 2023 und 2025 anlässlich der Sonderausstellung „VEB Museum. Das Deutsche Hygiene-Museum in der DDR“. Im Rahmen einer restaurierungswissenschaftlichen Begleitung und zeithistorischen Einordnung in die Geschichte des Museums stimmte Gerhard Richter diesem Projekt zu. Es bietet Einblicke in historische Schichten und Prozesse, die das Museum bis heute prägen.

Zur Restaurierung

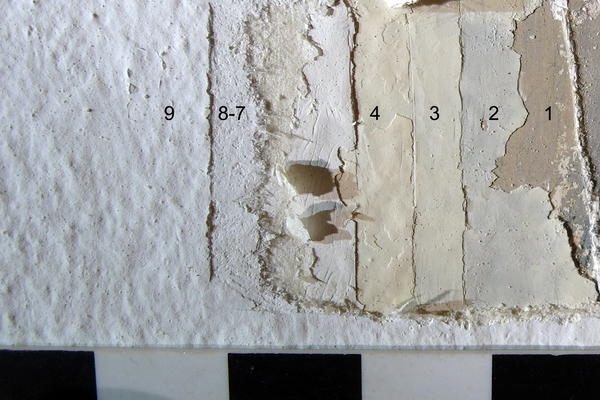

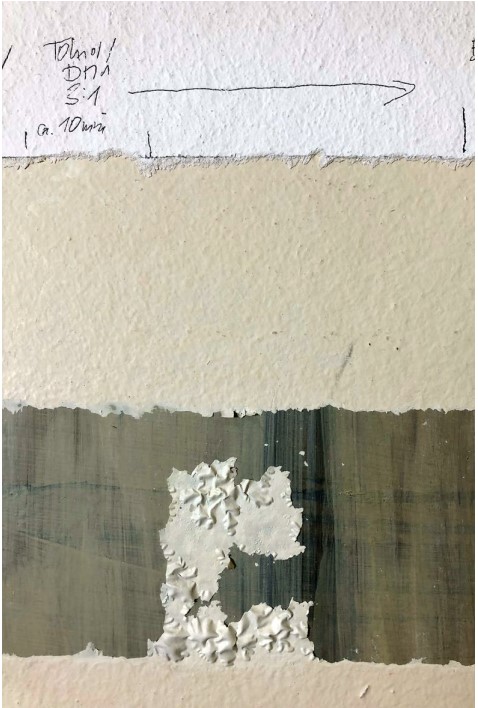

Technisch stellte die Teilfreilegung das Restaurierungs-Team vor große Herausforderungen: 1979 wurde ein grau eingetöntes Alkydharz als Haftvermittler für die darauffolgenden Latexschichten direkt auf die ungeschützte Malschicht aufgetragen. Hierauf folgten im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche weitere Anstriche.

Mit den in der Restaurierung üblichen Verfahren ließen sich zunächst alle Schichten bis zum Alkydharz entfernen. Für die letzte zu entfernende Schicht musste jedoch ein aggressives Lösemittelgemisch zum Einsatz kommen. Dieses wurde mithilfe naturwissenschaftlicher Untersuchungen, durchgeführt im Labor für Archäometrie der Hochschule für Bildende Künste Dresden, und durch verschiedene Tests ermittelt. Mit dieser nass-chemischen Technik gelang es, das kaum in Lösung zu bringende Alkydharz anzuquellen und in diesem Zustand abzunehmen.

Um die Besucher:innen des Museums nicht zu gefährden, fanden die Arbeiten in einer luftdichten Einhausung statt. Gleichzeitig wurden zum Schutz der Restaurator:innen die entstehenden Lösemitteldämpfe gefiltert und permanent aus der Einhausung abgesaugt. Zusätzlich arbeitete das Team mit Atemschutzmasken.

Es wurden fast 19 m² der Wandfläche vollständig freigelegt, mit Ausnahme des linken oberen Bildausschnitts, in dem sich ein Betonwasserschaden befindet. In diesem Bereich sind letzte Reste des Alkydharzes auf der Malschicht verblieben, da aufgrund des speziellen Schadensbildes ein Verlust der Originalsubstanz nicht vollständig auszuschließen war.

Im Verlauf der Freilegungsarbeiten zeigte sich auch, dass der gewählte Gemäldeausschnitt generell einen sehr guten Erhaltungszustand aufweist. Dies ist besonders erfreulich, weil das Treppenhausfoyer immer frei zugänglich und das Wandbild 23 Jahre lang vollkommen ungeschützt war. Bis auf wenige historische Fehlstellen und partielle Risse im Bildträger ist der freigelegte Ausschnitt nahezu unbeschädigt. Aus diesem Grund fiel in der Endphase des Projektes die Entscheidung, keine Retuschen oder Eintönungen vorzunehmen, sondern den Besucher:innen einen für die Jahre 1956 bis 1979 authentischen Zustand des Wandbildes zu präsentieren.

Beauftragt und finanziert wurden die restauratorischen Arbeiten durch die Wüstenrot Stiftung.